- マジックソープについて

- 製品ラインナップ

- ドクターブロナーについて

- 読みもの

- ニュース

- 取扱店舗

- よくある質問

海の森、サンゴ礁を再生する

#サンゴ再生チャレンジの今とこれから

2021年の4月、「世界平和と宗教や民族の差別のない結束唱える「ALL-ONEビジョン」を企業理念に掲げるドクターブロナーは、「Earth Day」に先駆け『#サンゴ再生チャレンジ』のハッシュタグキャンペーンを実施しました。

このハッシュタグキャンペーンは、2021年の4月20日から5月5日の期間中に集まった「#サンゴ再生チャレンジ」のハッシュタグ数に応じて、沖縄の浦底湾にあるサンゴ礁保全の新たな試験にかかる費用へ寄付をする取り組み。多くの方に賛同いただいた結果、3,088件のハッシュタグが集まり、その寄付により2021年6月にサンゴ礁保全活動を行うユニスクへの寄付が実現、海底にワイヤーとネットの設置をしていただくことができました。今回は2021年の#サンゴ再生チャレンジがどのような経過をたどっているのか、―サンゴを守る団体・ユニスクの内藤明さんへのインタビューとともにご紹介します。

CONTENTS

1―今、地球上の海に0.1%の面積しかないサンゴ礁の未来が危ない

2―注目したのは破片となって流されるサンゴたち

3―ワイヤーとネットで海に負担をかけず、自然とサンゴ礁の再生を促す

4― 「海にいる1/4の生きものの住処」であるサンゴ礁が果たす役割

5―#サンゴ再生チャレンジによって実現された、研究環境の整備とワイヤー&ネット

6―ワイヤーとネットの仕掛けに高まるサンゴ礁再生への期待

7―サンゴ礁再生のために、海だけでなく陸にも注目する

8―海やサンゴ礁について、1人でも多くの人に本当のことを知ってもらいたい

9―誰もが出来ることではないことをする人々を 誰もが支えられる手段としてのハッシュタグ

1. 今、地球上の海に0.1%の面積しかないサンゴ礁の未来が危ない

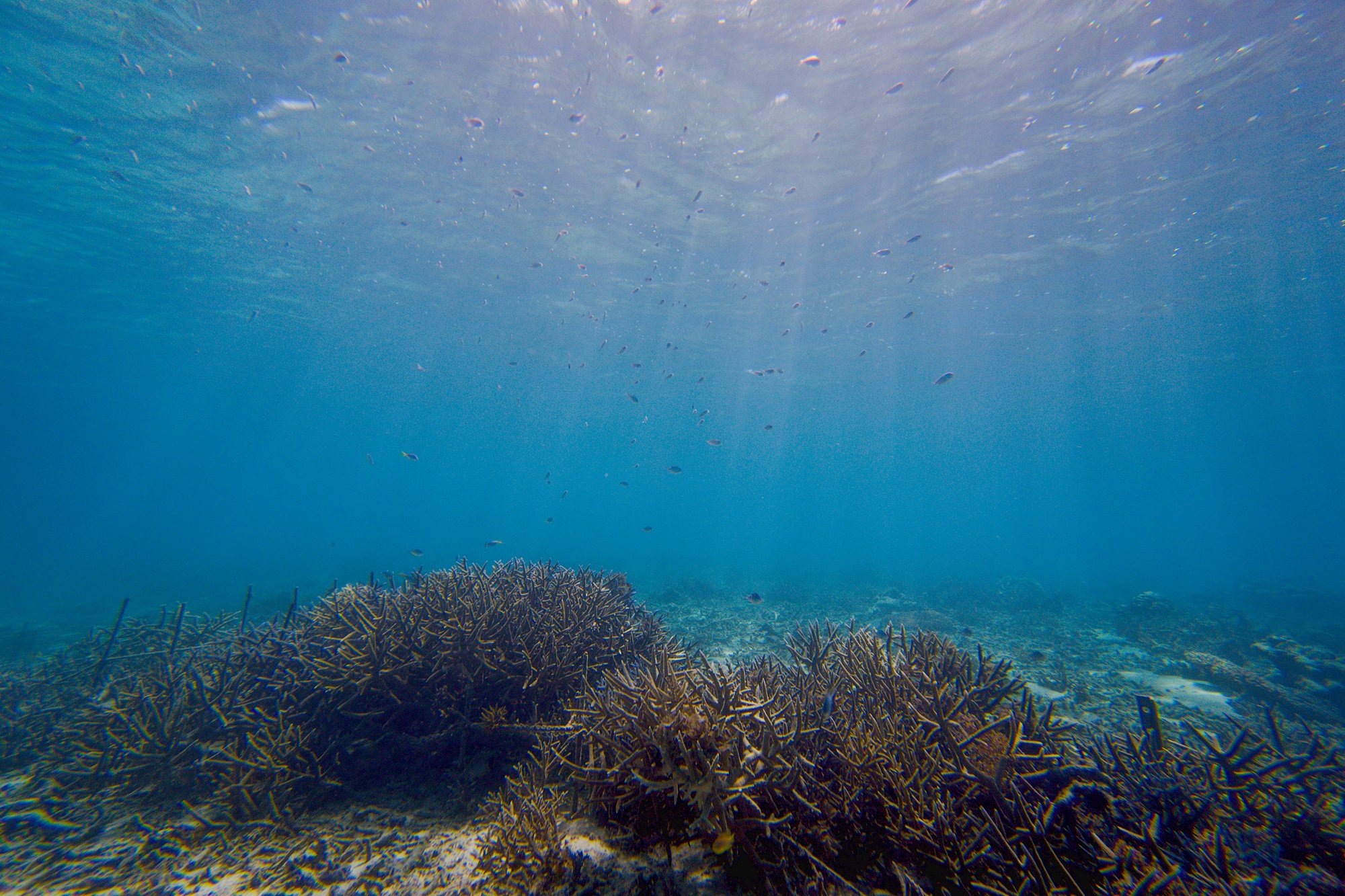

そもそも、サンゴ礁は「海にいる1/4の生きものの住処」になっているのに、今、地球上の海の中で0.1%の面積しかないのをご存知でしょうか(前回の記事で詳細をご紹介しています)。

さらにその0.1%のサンゴ礁すら、温暖化や水質汚染などのさまざまな環境問題によって、30年後には絶滅してしまう恐れがあると言われています。

1/4の生物が住処を失うことで海の生態系は大きく変わり、魚を食べる私たち人間にも、また海洋環境にとってもその影響は多大であると考えられます。サンゴ礁の再生を行うことは今、どこからどう見ても急務なのです。

現在、サンゴ礁に対する取り組みは世界各国、各地で実施されており、「養殖」や「移植」などの手法が一般的です。「養殖」は、サンゴの卵をとり、育てて海へ戻す方法。そして「移植」は、植物を挿し木するようにサンゴを増やしていく方法です。日本では沖縄などでこれらの方法を用いてサンゴ礁の再生が進められていますが、独自の研究をもとに「自然の力を利用して」サンゴ礁の保全を進めているいる団体、それがユニクスです。

今回は、ユニスクの内藤明さんにお話を伺いました。

「自然の力によるサンゴ礁の保全とは?」

「ハッシュタグキャンペーンによる寄付で、どんなことが実現した?」

「2ヶ月が過ぎて、海の中にどんな変化があった?」

など、さまざまな質問のなかで、サンゴ礁再生に関する奥深い事実を知ることができました。

2. 注目したのは破片となって流されるサンゴたち

―まず、内藤さんは浦底湾でサンゴ礁の研究をしながら、養殖でも、移植でもなく、「自然の力を最大限引き出して」サンゴ礁を保全できないか考えていると言います。その具体的な方法とはどのようなものなのでしょうか?

「サンゴは、私たちが住む街のように、盆地や高台、斜面や広場など、さまざまな環境が入り組んだ海の中で生息しています。例えば、都会では高くそびえるビルの間を強く吹き抜けるビル風があり、普通に歩いていたのに角を曲がった瞬間、大人でもよろけてしまうくらい強い風を感じることがありますよね。海の中にも街中と同様に、潮の流れがとても早くなっている部分とそうでない部分があります。加えて台風や強い低気圧などの影響で強い流れが発生することがあります」

「そのように定期的に起こる流れや、突然発生する強い流れによって、海の中が掻き回されたとき、大きな石などの漂流物がサンゴ礁にぶつかり、一部のサンゴがバラバラになって流されてしまうことがあります。そうして破片となって流されてしまった枝サンゴは、砂に埋まって死んでしまうのですが、僕たちはその流れてしまう枝サンゴに着目しました。それらを砂に埋没させず、再度海の中の流れで自然に集積されるような仕掛けを作ることができれば、人がサンゴを拾い集める必要なく、潮の流れだけを利用し、自然の力でサンゴ礁が修復できるのではないかと考え、試験しています」

3. ワイヤーとネットで海に負担をかけず、自然とサンゴ礁の再生を促す

本来、強い流れによって転がってきた石などがぶつかり、砕け散ってしまった枝サンゴは死んでしまうそうですが、逆に流れを利用して一箇所に集めることでサンゴ礁として再生させられる可能性があるといいます。それはとてもシンプルな方法に感じますが、その仕掛けを設置するにはさまざまな調査が必要と内藤さんは語ります。

「まず海流を調べる器械はもちろん、航空写真も使って、多角的に潮の流れを計測、想定します。そしてその結果に基づいて、潮の流れが強い上手から、流れが弱くなる下手へ向かってサンゴを受け止めるワイヤーやネットなどを張り巡らせます。まだ調査段階なので詳しい情報はお伝えできませんが、いずれ、その手法を全て公開しようと思っています。

元々、僕たちは湾内のサンゴの移動について調べていました。2018年の10月に起こった台風の影響で、浦底湾の一部では96%ものサンゴが流され、消えてしまったのですが、許可を得て、流されないように固定したサンゴは、2年後の計測で89%生き残っていました。この実験結果が、今回のワイヤーのアイディアにつながったのです」

<写真左上>黒いラインがワイヤーを設置した箇所

4. 「海にいる1/4の生きものの住処」であるサンゴ礁が果たす役割

サンゴをあれこれ動かすことなく、とてもシンプルかつ、合理的に自然と集積して生きていけるように誘導する対策。そこにワイヤーを使うには、もう一つ理由があるそうです。

「今回設置したワイヤーは亜鉛と鉄でできていているのですが、実は亜鉛と鉄は、私たち人間と同様に、サンゴも必要とするミネラルでもあるので、海の中で自然に分解されながらサンゴにも吸収されると思うのです。

またサンゴの中にはたくさんの生物が住んでいるんですが、その中の植物プランクトンも鉄を必要とするようです。サンゴを集めるために設置されたワイヤーから栄養分を補給しながら、植物プランクトンが光合成することでさらに栄養を作り出し、まるでサンゴへ家賃を納めるようにその栄養素を納めている。その栄養によってサンゴ礁がより豊かに成長していく。

そしてそのサンゴ礁の出す栄養素にさらにたくさんのプランクトンが集まってきて、それを食べるために小魚が集まる。さらにその小魚を食べるために大きな魚が集まる。その食物連鎖の拠点となっているのがサンゴ礁の素晴らしいところであり、早急に守っていかなければならない大きな理由です」

5. サンゴ再生チャレンジによって実現された、研究環境の整備とワイヤー&ネット

サンゴ礁の地球上での必要性を再確認しつつ、内藤さんの研究と調査に基づいたプロフェッショナルな取り組みと惜しみない努力に胸が熱くなる中で、今回の寄付によって可能になったことについても聞かせていただきました

「今回のこの取り組みの中で、大きく変わったのは潜水方法です。実はこれまで、イベントなどお手伝いしてくださる方がいらっしゃるとき以外は、僕1人でさまざまな作業をしていました。海へカヌーで漕ぎ出して、サンゴ礁や海底の写真を撮ったり、計測したり。”素潜り”で、さまざまな作業を丸一日かけて行っていました。しかし今回、#サンゴ再生チャレンジを通していただいたご寄付で、潜水作業用のエアホースを購入することができました。そのホースを、近くにあるネイチャー石垣ダイビングサービスさんが貸して下さる空気のタンクにつなぐことで、いちいち息継ぎをしに海面へ戻る必要がなくなったので、丸1日かかっていた調査に加え、ワイヤーやネットの打ち込み作業までも、わずか数時間で終えられたんです。

何よりうれしいのが、海の中をじっくりと眺めていられること。苦しい思いをしながら何十回も素潜りを繰り返すと、疲れで思考も曖昧になりがちでしたが、水中での滞在時間が長くなり新たな発見や考察につながっています。このワイヤーなども新たに調達できたので、サンゴの集積がこれからどうなるか楽しみです」

6. ワイヤーとネットの仕掛けに高まるサンゴ礁再生への期待

6月にワイヤーとネットを設置して2ヶ月が過ぎた頃の進捗について、また内藤さんが感じた手応えも教えてくださいました。

「今年は石垣島には強い台風が来ておらず、今のところ、海底のサンゴの移動は見られません。しかし、設置したネットには少しですが藻や海草があつまり、設置場所や設置方法に問題がなかったことも確認できました。またこれからの季節は、台風よりも威力のある大きな低気圧が通化する可能性も高いので、それによって海の中が掻き回された時に、うまくこの仕掛けが機能してくれることを願います。僕たちは従来の方法に加え、自然の力だけを借りてサンゴ礁を回復させられたらいいなと思うので、焦らずしっかりと見守っていきたいと思います」

7. サンゴ礁再生のために、海だけでなく陸にも注目する

連日海へ行き、サンゴを間近で見守りながらも、内藤さんは陸地ですべきことについても考えています。「サンゴ礁衰退の要因のひとつに、島の中からの土砂流出もある」ということで、実際に行っている対策とは?

「私たちには、サンゴ礁を守るために4つの軸があります。一つはこれまでお話しした海のこと、そして陸のこと、さらに伝えること、そして技術開発です。この中の2つ目に挙げた陸のことについて。沖縄は島の面積が狭いので山や畑と海の距離が近いんですね、それで雨などが降ると山からの土砂が海へ流れ込んでしまう。それによってサンゴが死んでしまうので、土砂流出を防ぐため、許可を得て、木々がなくなった場所を森に戻す活動も同時にしています。

例えば地球温暖化など、グローバルに取り組むべき問題がありますが、僕たちはそこにすぐ働きかけることはできないので、ローカルの問題から解決できるよう心がけています。人間もそうですが、身の回りの小さなストレス要因が減れば少しは楽になるものですよね。自分たちが率先して考え方を変えたり、小さな取り組みを続けていくことで何かが変わっていけばいいなと思います」

8. 海やサンゴ礁について、1人でも多くの人に本当のことを知ってもらいたい

サンゴ礁衰退のさまざまな要因を調べ、自分たちでできる限り改善していく取り組みのお話の後、内藤さんは、もう2つの軸となる伝えることと、技術開発についても教えてくださいました。

「これは、このコラムを読む方々へ伝えたいことでもあるんですが、海の現状やサンゴ礁がどういうもので、どうすれば美しい海を保つことができるのかなど、さまざまな情報が溢れている今こそ、本当のことを知って欲しいと思います。そのためにユニスクでは、企業でセミナーを開催したり、大学生や地元の子供達などに海洋教育を行っています。

そして技術開発も同時に進行しているのは、例えば海流をより正確に把握するための装置なども自分たちで開発し、得たデータを未来に残すためです。僕たちの取り組みがうまくいけば、この先、ワイヤーにかかったサンゴはすくすく成長し、サンゴが増えていく様子などを映像だけでなく、成長量を数字で示せるような特殊な3Dモデルを使ってみなさんにお見せすることもできるでしょう。

それには機材の購入などを含め、お金も時間も労力もかかりますが、こうした『#サンゴ再生チャレンジ』のハッシュタグキャンペーンなどにより、ユニスクのような団体が運営していけることで、それが実現します。これからも何年、何十年、ゴールを考えたら100年以上先の話になりますが、この研究を続けられるためにみなさんに知ってもらい、支援していただけるのはとても嬉しいことです。

またこうした発信を続けていると、“サンゴ礁を守りたいけど、都会に住みながらできることはありませんか?”という質問を頂くことが増えました。おうちの水道は川を通じていずれ海に繋がります。その海は、世界中のサンゴ礁にもつながっている。ということは、日常的にドクターブロナーのマジックソープを使うだけでも、海に優しいアクションの一つになっていると、僕は思います」

インタビューの最後には、内藤さんが描く素敵な夢についても聞かせていただきました。

「今の夢は、前述した自然の力に頼ったサンゴ礁保全の仕組みをオープンソース化し、世界中で試してもらうことです。それを実現するにはより確実で安全な手法を作らないとならないし、他の島々でも試験をする必要があります。漁業者やダイバーなど、多くの人々に活用してもらえるようさらなる技術開発に励みます」

9. 誰もが出来ることではないことをする人々を

誰もが支えられる手段としてのハッシュタグ

ドクターブロナーがこのサンゴの再生・保全活動を知り、ハッシュタグキャンペーンを始動させたのが2021年の4月。そして2ヶ月後の6月には浦底湾の海底にワイヤーやネットが設置され、10月にやっと内藤さんへのインタビューが実現。まだまだ取り組みとしては始まったばかりですが、話を聞けば聞くほど有意義で将来性に満ち溢れた活動になっており、私たちもより一層、出来る限りのことをしながらユニスクを見守っていきたいと思いました。

取材中、印象的だったのは内藤さんの「このハッシュタグキャンペーンを通して、多くの人がサンゴのことを知り、この活動に賛同してくださったんだと思いながら作業できてとても嬉しかった」と言う言葉。

これまでユニスクでは、海の中の定点観測や航空写真での観察、地形の変化やサンゴの状態や増減の状況などを、膨大なデータをとりながら逐一、分かりやすく数字や資料にして私たちに伝えてくれています。そのほとんどの作業を単身で行われていた内藤さんの勇姿は誰もが真似できるものではありません。しかしその活動を支持し「サンゴ礁を再生させなくては」と思う人を1人でも増やすことを目標に『#サンゴ再生チャレンジ』のハッシュタグそのものは風化させてはいけない。そのために『#サンゴ再生チャレンジ』をつけてのさまざまな投稿は、誰にでもできるとことだと思います。またキャンペーンのタイミングを見計らいながらも、引き続きユニスクの活動をお伝えしていきたいと思います。

そして記事の原稿を書いている10月初旬に、内藤さんから嬉しい知らせが届きました。低気圧が通化して海中がかき回され、たった5個ではあるけれど、生きているサンゴがあのワイヤーの設備に絡みついたそうです。これからの季節、海が荒れる日が増えるそうなので続報が楽しみですね!

写真提供

Youichi Goto

Jack Fukushima

Akira Naito

ユニスク

ユニスクは様々な人々、企業,団体と連携し、失われつつある自然環境を保全・再生し、環境と共生できる豊かな社会の実現に向け、持続可能な発展を推進することを目的とする。

日々の活動はこちらから

https://www.instagram.com/unisk8/

■プロフィール

内藤 明/Akira Naito

ユニスク 代表

石垣島エコツアーりんぱな 代表

NPO法人 Earth Communication 代表副理事

日本サンゴ礁学会所属

1983年 東京都生まれ。タヌキやノウサギが棲む里山を駆け回って育ち、高校卒業後に石垣島に移住。2006年より石垣島エコツアーりんぱなを立ち上げ、ツアーガイドの傍ら大学や自治体の業務で野生動物の調査を行う。

島内外の子どもたちを受け入れサンゴ礁を学ぶ環境教育なども実施。NHK、イギリスBBC他多数メディア出演、協力。

アマチュア研究者として許可を得てサンゴの研究を行う傍ら、映像表現の技術を磨く。