- マジックソープについて

- 製品ラインナップ

- ドクターブロナーについて

- 読みもの

- ニュース

- 取扱店舗

- よくある質問

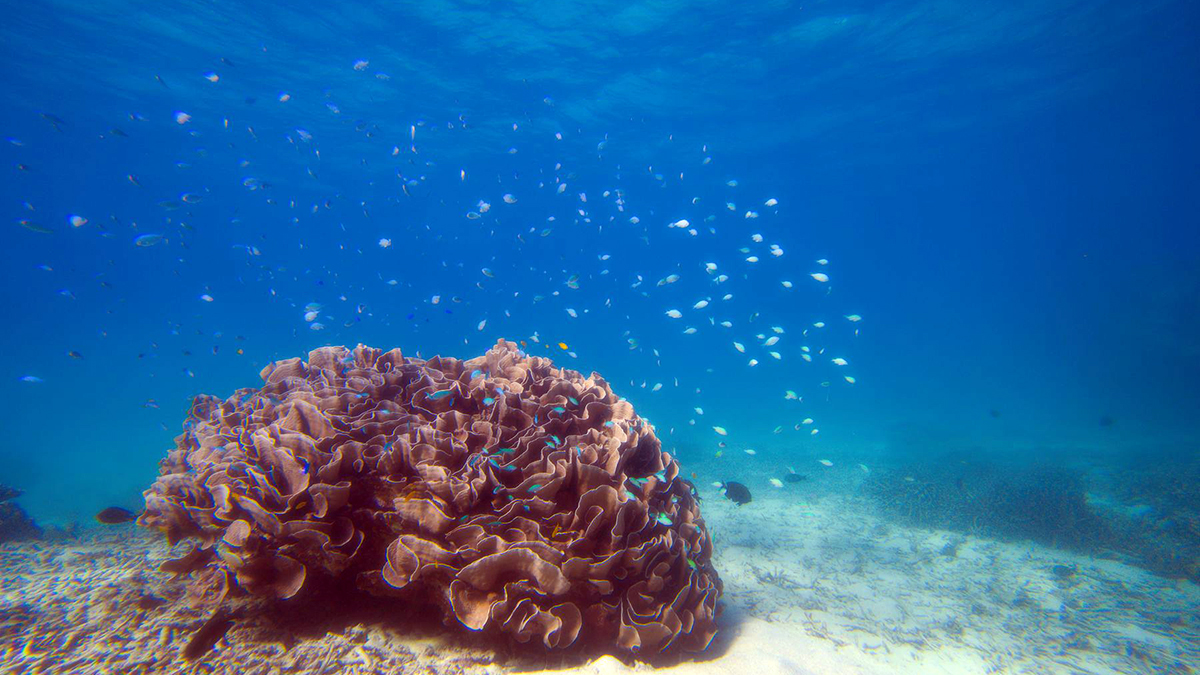

#サンゴ再生チャレンジから

環境問題について思考を深める

沖縄のサンゴ礁の再生を目指して発足した「#サンゴ再生チャレンジ」キャンペーンから1年が経ちました。

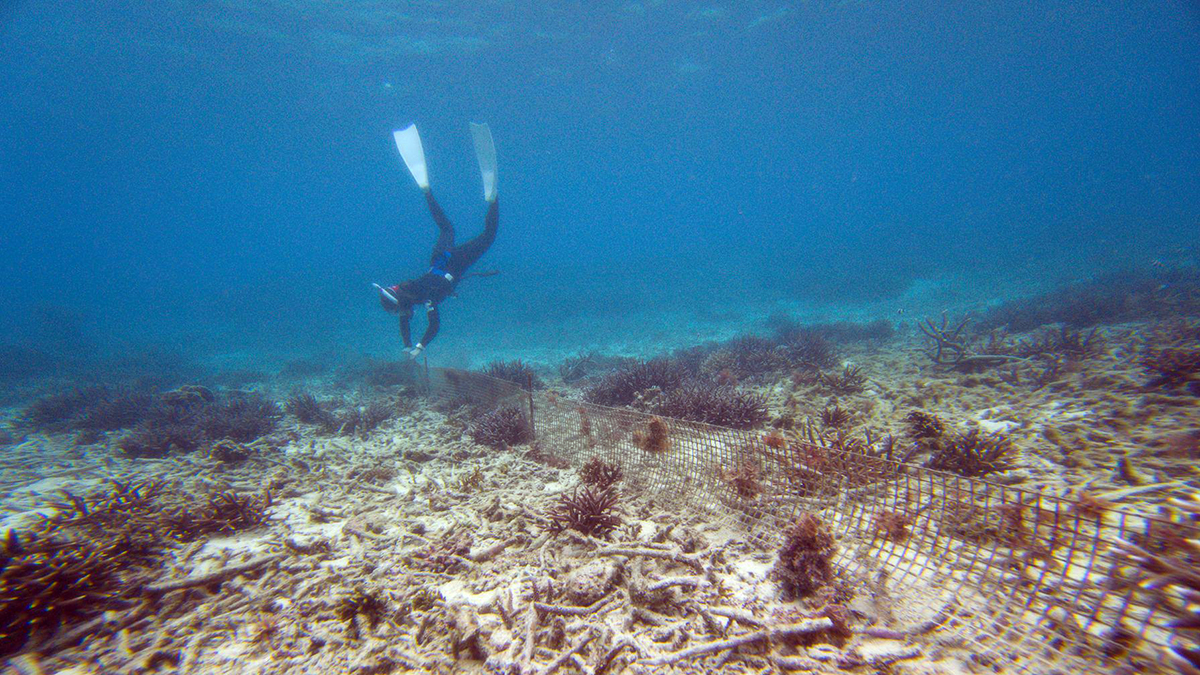

2021年のアースデイ(4月20日)から2週間で3,088件のハッシュタグが集まり、6月にはサンゴ礁保全活動を行う団体・ユニスクによって石垣島の浦底湾にワイヤーとネットが設置されました。その続報も伝えてきましたが、2年目となる今回は2022年4月1日から30日までの1ヶ月間をアースデイ月間とし、「#サンゴ再生チャレンジ」キャンペーンをより多く、広く人々に知ってもらい、環境問題に対しての意識をより一層高めたいと思います。

CONTENTS

1―ローカルから独自の手法でサンゴ礁を守るユニスク

2―海が荒れてワイヤーが切れるも、サンゴはネットでキャッチ

3―「3,088」とは、サンゴ礁とそれを守る活動が知られ、賛同者が増えた証

4―サンゴがネットにキャッチされても素直に喜べない気候変動

5―グローバルとローカルの視点から「できることをやる」大切さ

6―自然を愛し、自然に愛され、導かれた内藤さん

7―内藤さんが目指す、サイエンスコミュニケーターとしての未来

8―自然のため、何か始めるのに最適なアースデイ月間

1.ローカルから独自の手法でサンゴ礁を守るユニスク

サンゴ礁は「海にいる1/4の生き物の住処」になっているのにも関わらず、現在、地球上の海の中で0.1%の面積しかなく、30年後には絶滅してしまう恐れがあります(前回の記事)。その原因は温暖化や水質汚染など、大小さまざまですが、サンゴ礁を少しでも再生させることは人々が今すぐに取り組むべき課題の一つです。

実際に「養殖」や「移植」などの手法で世界各地でサンゴ礁の保全、再生が進められていますが、ユニスクは、そのどちらでもなく「自然の力を利用」してサンゴ礁の再生を目指して試験を進めています。そして、その経過を科学的に検証しながら、一般の人にも分かりやすく提示することで、海や環境問題の知識を持たない人々にもサンゴの現状を伝え、考えるきっかけにすることができます。世界平和と宗教や民族の差別のない結束を唱える「ALL-ONEビジョン」を企業理念に掲げるドクターブロナーは、そんなユニスクの活動に賛同し、サポートしています。3回目のコラムとなる今回は浦底湾のサンゴ礁から、大きく環境問題について内藤さんにお話を伺いました。

2.海が荒れてワイヤーが切れるも、サンゴはネットでキャッチ

前回のオンラインインタビューから4ヶ月ぶりですが、まずは年末年始の低気圧の通過などを経てワイヤーやネットには、どんな変化があったのでしょうか?

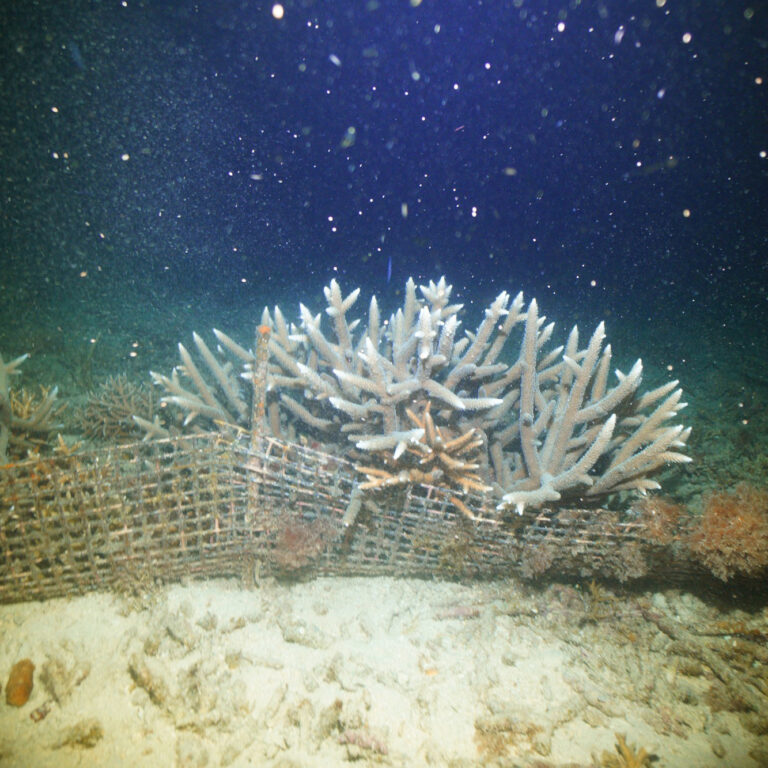

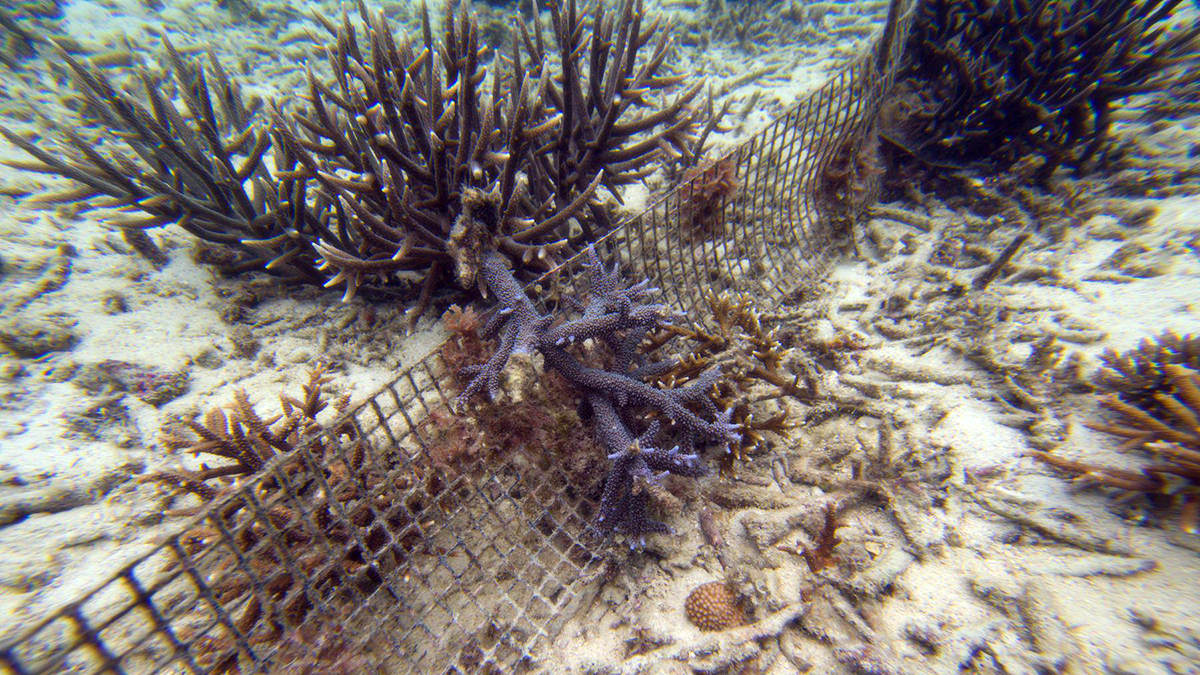

「前回のインタビューの後、すぐに沖縄を低気圧が通過したんです。後日、ドローンで上からワイヤーやネットを張ったエリアを見たらワイヤーの線が黒く太くなっていました。その全てがサンゴというわけではなく、海藻などもたくさん絡まっていたんですが、後日潜って確認すると、その中に新しく流れてきたサンゴも確認できました。その後も海藻を取り除くなどメンテナンスをしています。11月に大きな低気圧が通過し、ワイヤーが切れた事故もありました。もともと分解されやすい亜鉛メッキのワイヤーを使っていたんですが、僕の読みが甘かったですね。サンゴはとても重たいので、流れてきたサンゴの勢いで切れてしまって。しかし、サンゴはワイヤーが切れても、その先にあったネットがキャッチしていたので流失を免れました。ネットに引っかかったサンゴはこれから時間の経過とともにネットに癒合してネットそのものを包み込むように成長していくと思うと楽しみです。写真には種類の違うサンゴが流れつき、その周辺に魚が集まっている様子も写っていて、細やかですが営みが始まっているのが見て取れます」

前例のない手段であり、始まったばかりのチャレンジなので、トライ&エラーを繰り返しながら微調整も必要です。

この作戦は、内藤さんが“成功したら、1人でも多くの人に実践して欲しい”という思いから、材料は市販で手に入るもの、手間やコストを抑えた設置方法にもこだわっていると聞きました。フレキシブルに試行錯誤されているのが伝わり、今後の展開が楽しみです。

3.「3,088」とは、サンゴ礁とそれを守る活動が知られ、賛同者が増えた証

そして前回のキャンペーンについて、さらにそれを受けてより強くなる想いについても伺いました。

「昨年、集まった3088という数のハッシュタグはやはり嬉しいですね。このキャンペーンが始動するまでは一人寂しく海で作業をすることもありましたが、キャンペーン以後、タグの数を思い浮かべると、みんなに興味をもっていただいている、支えていただいている、という嬉しさを感じることができて。カヌーを漕ぎながら調査スポットに向かう時も、一人でも頑張れました。」

「この記事を読む多くの方は、私と違ってサンゴから離れた場所に住んでいらっしゃると思います。ですからサンゴが抱える問題を身近に感じて生活する、ということは難しいかもしれません。ですが、まずは小さなことで良いので知ってもらい、できれば気に留めて、日常のなかで意識していただきたい。そうすればサンゴは自然と再生していくと思うし、ローカルな問題だけでなく、気候変動などグローバルな問題にも目を向ければ、サンゴ礁以外の環境問題にも自然と触れられるようになります。

ですから今年もこのキャンペーンを通して、サンゴや海から環境問題について知っていただき、興味を持ってもらう機会になれば良いなと思います」

4.サンゴがネットにキャッチされても素直に喜べない気候変動

インタビューしたのは2月下旬でしたが、なんと石垣島は2022年の年明けから40日近く雨が降り続いていたそうです。海が荒れることで「そのあとにたくさんのサンゴがネットやワイヤーにひっかかっていれば良いな!」と思うには楽観的過ぎました。

「40日間雨が降り続き、気温も例年より下がっていて。こんなお天気はなかなかありません。海は、台風でもないのに5m近い高波の日もありました。

最近は日本に来る台風が沖縄を通過せず、巨大化したまま本州へ上がり、関東付近などで甚大な被害が出ているとニュースで見ました。台風の大型化やそれによる高波は、人々の営みの延長線上にある気候変動が影響していると言われています。台風の大型化や、今日のような海が大荒れする天気が続くと、サンゴ礁が破壊されてしまうこともあるんです。僕たちは、気候変動を今すぐ止める事はできないけれど、目の前に広がる浦底湾のサンゴだけでも、少しでも守れたらいいなと常日頃から思っていて。その思いから、流されてしまうサンゴを守るネットやワイヤーを使った保全方法が生まれました」

5.グローバルとローカルの視点から「できることをやる」大切さ

“流されてしまうサンゴを守るネットやワイヤーを使った保全方法”とは、内藤さんが見出した対策の一つです。しかし同時にサンゴが流されない環境作りや周辺環境の改善など、課題は山積みなのが現状です。

「僕は、問題を大きく2つに分けています。世界各地で起こっている環境問題はグローバル規模で考え、自分たちの身の回りで起こっている事はローカル規模で考えます。グローバルな問題に比べたら、ローカルな問題はまだ自分たちでどうにかできるはずだと捉え、そして対策を考えます。

そのローカルの視点からこの活動を立ち上げ、サンゴを守り増やすことをしていますが、重要なのはそこで満足せず、グローバルな視点も持つこと。この活動を通し、そもそもなぜサンゴがここまで減ってしまったのか。何が原因でグローバルな問題となる気候変動が起こっているのか、それについて一人ひとりが積極的に知るきっかけ作りも同時にしていきたい。サンゴはネットとワイヤーで保全しても、海水の温度が上昇したら一気に死んでしまう可能性もあります。みんながその理由を知り、人為的な要因は軽減できるように行動をおこすきっかけ作りも同時に進めていきたいです」

私たちはついつい、目の前の成果を求め、それに一喜一憂してしまいます。しかしそれで終わるのではなく、そのデータや資料からもっと想像力を巡らせ、日々自分ができるアクションと紐付けて考える癖付けをしていく必要があると感じました。

6.自然を愛し、自然に愛され、導かれた内藤さん

しかしふと思ったのは、内藤さんはなぜ、そこまで自然に思い入れがあるのか。1人で地道に活動を続けている内藤さんがどのような経緯で環境問題に取り組むようになったかについても伺いました。

「実は僕、子供時代は東京の多摩地区に住んでいたんです。そこは家の裏一帯が大きく豊かな森で、電車の窓からも延々と森が眺められる環境でした。いつも“歩こう会”のおじさんたちが登山用のベストを着て、大きなリュックを背負って森へ入っていくのを見ながら育ちましたし、その人たちに『何してるの?』なんて話しかけては、おにぎりをもらって帰ってくるような日々だったんです。

でも、そこが都市開発によって真っ平らな赤土の丘になってしまって。

木をどんどん伐採して、土を掘り起こして、まっさらな土地にしていく様子を家から見ながら、僕たち家族は耐えられなくて。それで家族は、ご縁があった石垣島への移住を考えることになったのです。僕は当時高校生で「お前はどうする?石垣に行くか、それとも大学に行くか」と2択を提案され、面白そうだなと思って卒業とともに石垣について来た。それがここへ来たきっかけです。

移住後は、夏はマリンなどのインストラクターや観光ガイドの仕事をしつつ、観光の仕事がない冬場は土木工事の現場仕事をしていました。実は高校の時からエコツーリズムに関する国際会議などに参加していたので、将来的には環境配慮型のツアーやショップを持ちたいという夢もあって。そんなある日、土木工事の現場仕事があって。そこでは、大人3人がかりでやっと抱きしめられるくらい大きなガジュマルがあったのですが、その木を切り倒し、美しい小川を埋め立てるという業務があったんです。その時、子供の頃に見た開発の光景がフラッシュバックして、その仕事を自分がしているという悔しさに涙がこみ上げてきました。もうやってられないと思って現場仕事をやめ、エコツアーショップをスタートしたのが2006年、そうして現在に至ります」

穏やかで親しみやすい雰囲気を持つ内藤さんからは想像がつかない過去でしたが、そんな経験を通して今も地道に自然保護を続ける熱意と揺るぎない覚悟がありました。

7.内藤さんが目指す、サイエンスコミュニケーターとしての未来

さらに内藤さんが思うローカルな視点について大切なことと、今後についてお話ししてくださいました。

「そんな経緯で“できることをやる”をモットーに、自分たちなりに環境保全の取り組みを続けていますが、ローカルな問題ひとつを変えるのも決して簡単なことではありません。なぜならどんな場所でも、そこに住む人々の文化や歴史、これまで培われてきた価値観と生活があります。思いや誇りを見誤ってこちらの善意を押し付けたりしないよう、常日頃から地域の方々とのコミュニケーションを大切にしています。

その上で、地域が求める提案ができたら素敵だなと思っています。例えば、サンゴ礁は農業との関連も大きくありますが、環境再生型農業である「リジェネラティブ・オーガニック」はサンゴ礁保全にも有効な手段。こうした農法は地域との親和性も高いし、私自身も実践しています。

僕は、人間の力ってとても凄いと思うんです。これだけ急速に街や国を発展させてきたんだから、一人ひとりが理解すれば自然も人の手で保全、再生をさせていくことができると思うんです。実際に本州でもそうして作られた森が成長しているところがあります。だから僕は市民研究者として、このサンゴ礁保全の活動を成功させ、誰にでも分かりやすい言葉を使って結果報告と技術開発をしつつ、今後もサイエンスコミュニケーターとして活動できればと思っています」

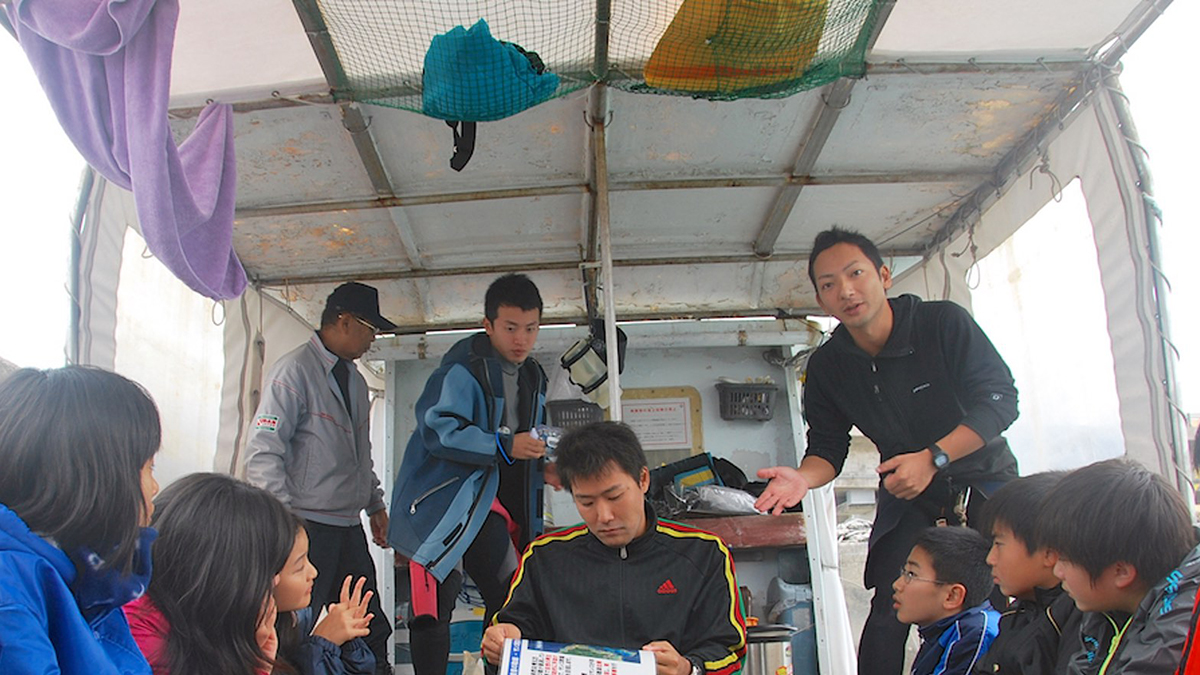

<写真:ユニスクの海洋教育の様子>

以前のインタビューでも、内藤さんは「知ってほしい」「興味を持って欲しい」とおっしゃっていました。それは期間限定キャンペーンで終わるのではなく、ここから様々な環境問題の現状や事情を知り、日常的に環境について考え、行動する人を増やしたいという思いが込められていたのかと想像します。

8.自然のため、何か始めるのに最適なアースデイ月間

サンゴ礁は「海にいる1/4の生き物の住処」になっているのにも関わらず、現在、地球上の海の中で0.1%の面積しかなく、30年後には絶滅してしまう恐れがあります(前回の記事)。その原因は温暖化や水質汚染など、大小さまざまですが、サンゴ礁を少しでも再生させることは人々が今すぐに取り組むべき課題の一つです。

実際に「養殖」や「移植」などの手法で世界各地でサンゴ礁の保全、再生が進められていますが、ユニスクは、そのどちらでもなく「自然の力を利用」してサンゴ礁の再生を目指して試験を進めています。そして、その経過を科学的に検証しながら、一般の人にも分かりやすく提示することで、海や環境問題の知識を持たない人々にもサンゴの現状を伝え、考えるきっかけにすることができます。世界平和と宗教や民族の差別のない結束を唱える「ALL-ONEビジョン」を企業理念に掲げるドクターブロナーは、そんなユニスクの活動に賛同し、サポートしています。3回目のコラムとなる今回は浦底湾のサンゴ礁から、大きく環境問題について内藤さんにお話を伺いました。

写真提供

Akira Naito

ユニスク

ユニスクは様々な人々、企業,団体と連携し、失われつつある自然環境を保全・再生し、環境と共生できる豊かな社会の実現に向け、持続可能な発展を推進することを目的とする。

日々の活動はこちらから

https://www.instagram.com/unisk8/

■プロフィール

内藤 明/Akira Naito

ユニスク 代表

石垣島エコツアーりんぱな 代表

NPO法人 Earth Communication 代表副理事

日本サンゴ礁学会所属

1983年 東京都生まれ。タヌキやノウサギが棲む里山を駆け回って育ち、高校卒業後に石垣島に移住。2006年より石垣島エコツアーりんぱなを立ち上げ、ツアーガイドの傍ら大学や自治体の業務で野生動物の調査を行う。

島内外の子どもたちを受け入れサンゴ礁を学ぶ環境教育なども実施。NHK、イギリスBBC他多数メディア出演、協力。

アマチュア研究者として許可を得てサンゴの研究を行う傍ら、映像表現の技術を磨く。